【皮膚の悩みを科学的に解明!平井皮膚科クリニックで行われる検査の種類と目的】

2025.06.12更新

「皮膚科ではどんな検査をするの?」という疑問をお持ちの方に向けて、当院で主に行われている検査の種類とその目的、どんな時に検査が必要になるのかを解説します。平井皮膚科クリニックでは、視診や問診に加え、必要に応じて科学的な検査を行うことで、肉眼では捉えきれない肌の奥の状態や、症状を引き起こす根本的な原因を特定し、より効果的で安心できる治療へと繋げます。皮膚疾患の正確な診断は、治療成功への第一歩です。

主な検査の種類と目的

当院では、患者様の症状や状態に合わせて、以下のような様々な検査を実施しています。

1. ダーモスコピー検査:皮膚腫瘍の診断に不可欠な拡大観察

• 目的: ほくろや皮膚のできもの(皮膚腫瘍)が良性か悪性か、特に皮膚がんの早期発見に非常に有用な検査です。メラノーマ(悪性黒色腫) など、肉眼では判断が難しい病変の細かな特徴を詳細に観察します。また、脱毛症の診断や病状の進行度合いを評価する際にも用いられます。

• 方法: 特殊な拡大鏡(ダーモスコープ)を用いて、皮膚の表面に光を当てながら病変部を数倍から数十倍に拡大して観察します。痛みは全くなく、数分で完了する非侵襲的な検査です。

• 特徴: 患者様への負担が少なく、皮膚がんの鑑別に大きな力を発揮します。

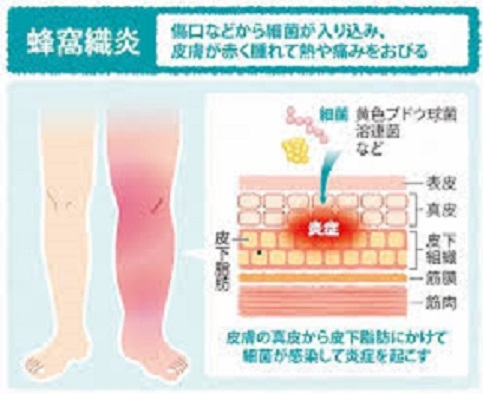

2. 細菌培養検査:感染症の原因菌を特定

• 目的: とびひ(伝染性膿痂疹) や毛嚢炎、蜂窩織炎など、細菌感染が疑われる皮膚病変の原因となっている細菌の種類を特定します。適切な抗菌薬の選択に役立ち、治りにくい皮膚炎の原因解明にも繋がります。

• 方法: 患部から綿棒で膿や滲出液を採取し、専用の培地で細菌を培養します。数日後に増殖した細菌の種類を特定し、どの抗菌薬が効果的かを調べます(薬剤感受性検査)。

• 特徴: 原因菌を正確に把握することで、より効果的で耐性菌を増やさない治療に繋がります。

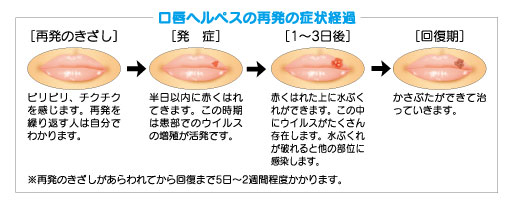

3. ウイルス抗原検査:ウイルス感染症を迅速に診断

• 目的: 単純ヘルペス(や帯状疱疹など、ウイルス感染症が疑われる際に、患部にウイルスが存在するかどうかを迅速に確認します。突然の水ぶくれや痛みを伴う発疹の診断に有効です。

• 方法: 患部の水疱の内容物や皮膚の一部を綿棒で採取し、専用のキットや機器を用いてウイルス抗原の有無を調べます。多くの場合、数分から数十分で結果が出ます。

• 特徴: 早期に診断が確定することで、抗ウイルス薬による迅速な治療開始が可能になります。

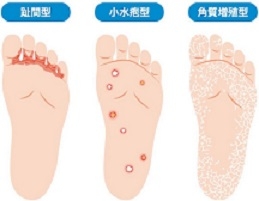

4. 真菌の顕微鏡検査(顕微鏡的直接鏡検):水虫・たむしの確定診断

• 目的: 水虫(足白癬)やたむし(体部白癬、股部白癬)、爪水虫(爪白癬) など、白癬菌(カビの一種) が原因の皮膚病変であるかを確定診断します。足のかゆみや皮むけ、爪の変色などの症状がある場合に重要です。

• 方法: 患部の皮膚の表面から、ガサガサした垢(鱗屑)や爪の一部を少し採取し、特殊な液体で処理した後に顕微鏡で直接観察します。白癬菌の菌糸が見つかれば確定診断となります。痛みはほとんどありません。

• 特徴: その場で診断できることが多く、すぐに水虫治療を開始できます。

5.爪白癬抗原検査:爪水虫のより迅速な診断

• 目的: 爪水虫(爪白癬)の診断をより迅速かつ正確に行うための検査です。真菌の顕微鏡検査と合わせて行うことで、診断の精度を高め、爪の変形や肥厚の原因を明確にします。

• 方法: 爪の一部を採取し、専用のキットで白癬菌の特定の抗原を検出します。

• 特徴: より早期の爪水虫の確定診断を求める場合に有用です。

6. 皮膚生検・病理組織検査:皮膚疾患の最終診断

• 目的: 視診や他の検査だけでは診断が難しい皮膚のできもの(腫瘍)や炎症性疾患、など、様々な皮膚疾患の確定診断のために行われる最も重要な検査の一つです。良性か悪性かの判断にも不可欠で、難治性の湿疹や原因不明の発疹の診断に役立ちます。

• 方法: 局所麻酔を施した後、病変部のごく一部を小さく切り取ります。採取した組織は病理医に送られ、顕微鏡で詳細に観察・診断されます。

• 特徴: 検査自体は数分で終了しますが、病理診断には通常2週間程度の時間を要します。当院では、患者様への負担を最小限に抑えつつ、正確な診断を追求します。

7. 血液検査:全身の状態把握と特定の疾患の診断

• 目的:アレルギーの原因物質の特定(View39など、当院で実施可能な項目)、手術前の全身状態の評価(肝機能、腎機能、貧血、感染症の有無など)のために行われます。全身症状を伴う皮膚炎の原因などを探る際にも重要な検査です。

• 方法: 腕の静脈から少量の血液を採取します。

• 特徴: 皮膚の症状だけでなく、全身の健康状態との関連性を評価する上で重要な情報が得られます。

まとめ:正確な検査で安心の治療を

皮膚科での検査は、患者様の肌の悩みの真の原因を突き止め、最適な治療へと導くための大切なステップです。

「気になる症状がある」「なかなか治らない皮膚トラブルがある」という方は、一人で悩まず、どうぞお気軽に平井皮膚科にご相談ください。

~ 医療法人社団 俊爽会 理事長 小林俊一 監修~

《平井皮膚科の特色》

健康や病気について学べるクリニック

当院では皮膚のほか、頭から爪まで様々な治療を行っています。

お困りの際は平井皮膚科クリニックまでお問い合わせ、ご来院ください。

《アクセス》

JR総武線平井駅北口より徒歩2分にございます。

投稿者:

平井皮膚科クリニックは総武線平井駅北口からすぐ

平井皮膚科クリニックは総武線平井駅北口からすぐ

平井皮膚科クリニックは総武線平井駅北口からすぐ

平井皮膚科クリニックは総武線平井駅北口からすぐ